(erschienen am 06. Februar 2021 in der Berliner Zeitung unter dem Titel „Der Raum der anderen“ im Rahmen einer Essayserie der „Gruppe Neubeginn“. Den Titel hat die Redaktion gesetzt.)

Es ist Zeit für eine politische Relativitätstheorie und für Selbstbeschränkung

Dies sei das „Ende der Geschichte“, behauptete der amerikanische Philosoph Fukuyama nach dem Sieg des Westens im Kalten Krieg. Etwas Besseres habe die Menschheit nicht mehr zu erwarten, der Geschichts-Telos habe sich erfüllt. Kritiker hielten lakonisch dagegen: Der Kapitalismus hat die Systemkonkurrenz gewonnen, aber er ist nicht die Lösung für die Menschheit. Wer hat Recht?

Der Westen habe keinen Plan, stellt Antje Vollmer in dieser Zeitung (Ausgabe vom 30. Januar 2021) fest und bedauert, dass mit dem Scheitern des „realen Sozialismus“ die Diskussion über nötige Systemalternativen im Westen versandet ist. Man muss nicht jeder Wendung in ihrem Text zustimmen, doch die generelle Diagnose stimmt. Der Westen scheitert an seinem Hochmut, die Beste aller Welten zu sein. Es ist nachzufragen: scheitert er an seiner Hybris oder weil seine Ziele nicht plausibel und seine Interessen nicht legitim sind? Scheitert er an seinen Gegnern oder weil er seine eigenen Grundlagen untergräbt? Und ist eine globale Dominanz des Westens eigentlich erstrebenswert?

Was eigentlich ist „der Westen“? Ursprung ist das alte Kern-Europa, das besser als andere die Kunst beherrschte, aus Eisen Waffen zu schmieden. Das aus Handel und Kreditwesen den Kapitalismus schuf und ihn mit Kanonen, Mission und Feuerwasser in die Welt trug. Das sich mit wechselhaftem Erfolg zu zivilisieren suchte, indem es die ethische Essenz der Bibel mit praktischer Doppelmoral und rationaler Aufklärung verschnitt. Das den obszönsten Reichtum als Ausweis von Tüchtigkeit, gar Gottgefälligkeit heiligt. Das großartige Ideen hervorbrachte wie das Konzept der Menschenwürde, die Herrschaft des Volkes, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung der Geschlechter, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Streben nach Glück. Das die Entdeckung der Menschenrechte reklamiert, das Monopol auf deren Interpretation und die Verpflichtung, sie weltweit durchzusetzen. Letztlich aber fußte die Macht des Westens in den letzten Jahrhunderten nicht auf seinen Ideen, sondern der ökonomischen und militärischen Überlegenheit.

Der Weg des Dialogs

Was aber tun, wenn konkurrierende Schwergewichte wie China die Bühne betreten? Bekämpfen, klein beigeben oder sich reformieren und arrangieren? China beginnt, dem Westen den Rang abzulaufen, es fordert heraus durch technologisches Copy and Paste, durch die Unterdrückung politischer Partizipation außerhalb der Staatspartei, durch Einflusszonenpolitik und ein wachsendes Selbstbewusstsein, was seine eigenen Denk- und Deutungssysteme angeht. Eine reflexartige Reaktion des Westens, analog zum Kalten Krieg, ist das letzte, was die Menschheit braucht. Sie braucht Kooperation zur Abwehr der Klimakatastrophe. Deshalb heißt es, Sortierarbeit leisten. Wo hat der Westen recht, wo liegt er daneben?

Es hilft immer, sich in die Lage der anderen Seite zu versetzen. China hat die typischen Probleme eines Vielvölkerstaates. In die nach Westen offene Uiguren-Region sickert Hardcore-Islamismus aus Saudi-Arabien. Würden wir den wollen? Die chinesische Führung hat eine Heidenangst vor einem Staatszerfall wie in Russland unter Gorbatschow und Jelzin. Die USA hoffen genau darauf. Deshalb will Beijing den sozialen Wandel autoritär von oben steuern. Nicht zur Selbstbereicherung von Eliten. Sind diese zu dreist, werden sie ausgebremst. Der Alibaba-Chef bekam dies zu spüren, anders als die russischen Oligarchen oder Zuckerberg. Wenn die Integrität Chinas nicht infrage gestellt wird, ist es leichter, die Autonomie der Regionen anzumahnen. Das sollte die Aufgabe der Europäer sein. Auf dialogischem Wege. Schließlich belehrt China uns nicht, wie Spanien mit den Katalanen oder Italien mit Südtirol umzugehen habe.

Der Aufstieg Chinas ist neben seiner Tüchtigkeit der Hybris des Westens zuzuschreiben. Dieser wollte das Land entwickeln, um neue Absatzmärkte zu erhalten, keineswegs aber einen Konkurrenten auf den Weltmärkten. Und nun kann China sogar mit dem Container-Hafen von Piräus und Beteiligungen am Eisenbahnnetz Infrastruktur, Volksvermögen, des europäischen Mutterlandes kaufen. Wieso? Weil Griechenland, vom Westen in die Schuldenfalle getrieben, sein Tafelsilber verkaufen muss. Der Westen untergräbt seine eigenen Grundlagen. Und die Werte? Warum soll China westliche Werte übernehmen, wenn sein Wirtschaftswachstum – aus westlicher Sicht das Kriterium für Fortschritt – größer ist als bei uns? Beweist sich im chinesischen Wirtschaftswunder nicht die Überlegenheit des Konfuzianismus und der „asiatischen Werte“ gegenüber den christlich-abendländischen? Zeigt sich die „fernöstliche Harmonielehre“ nicht gerade bei der Bewältigung von Menschheitskrisen wie der aktuellen Pandemie wirksamer als der individuelle und nationale Egoismus im Westen?

Und die universellen Menschenrechte? Sie sind längst zum Kampagnenmotiv geworden. Auch hier demonstriert der Westen doppelte Standards. Die UNO sieht die politischen und die sozialen Menschenrechte als gleichwertig. China meint, zur Erfüllung der sozialen Rechte die politischen vorenthalten zu dürfen. Ist die Kritik des Westens aber legitim, wenn dieser zwar die Freiheitsrechte hochhält – falls er nicht gerade Militär- oder Feudalregimes fördert -, aber systematisch die sozialen verletzt? China hat es in den letzten Dekaden immerhin geschafft, bei einem Siebtel der Menschheit die Gefahr des Hungertodes zu bannen. Menschenleben sind noch wichtiger als Menschenrechte. Hinzu kommt eine statistische Täuschung. Verletzungen der Menschenrechte in China werden einem einzelnen Staat angerechnet, in der etwa gleich einwohnerstarken OECD-Welt aber zahlreichen Staaten, die einzeln eine scheinbar gute Performance haben. Der Westen als Ganzer aber – das ist die chinesische Sicht – steht kaum besser da als China selbst.

Die Langzeitorientierung im Konfuzianischen Denken erinnert in China immer daran, dass die größten Menschheitsverbrechen von Europa ausgingen. Über Jahrtausende waren wir die Rückständigen und andere Völker waren weiter. Als wir unsere industrielle Revolution begannen, waren wir eine Ansammlung von vormodernen Entwicklungsdespotien namens Preußen, Bayern, Österreich, Lauenburg usw. Niemand hielt uns eine Menschenrechtscharta vor. Heruntergekommene Ethik führte in den Nationalsozialismus. China war Opfer der Achsenmächte, Maos menschenverachtende Kulturrevolution Folge auch der Befreiungskämpfe. Dürfen wir heute Länder verurteilen, weil bei ihnen nicht in derselben Nacht wie bei uns alle Mauern fielen? Ist Gleichzeitigkeit ein Postulat, das uns eine Mission auferlegt? Ausgerechnet uns?

Bereits die Meta-Ebene, die Art, wie über Menschenrechte geredet wird, ist bedeutsam. Gemeinsam die Lage der Menschenrechte zu erörtern, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland und anderen Ländern, und wie man überall die Standards heben kann – das würde Konfuzius vorschlagen. Diesen Ansatz, der niemandem einen öffentlichen Gesichtsverlust zumutet, hat die rot-grüne Bundesregierung 1998 mit ihrem Rechtsstaatsdialog gewählt. Es ist töricht, die Dialogstrategie aus innenpolitischen Motiven durch schneidige Töne zu ersetzen.

„Mehr Demokratie und Menschenrechte!“, lautet ein Schlachtruf. Klingt gut, enthält aber einen Widerspruch. Demokratie ist nicht die Voraussetzung für Menschenrechte. Die UNO-Menschenrechtspakte gelten auch für Nicht-Demokratien. Auch hier zeigt der Westen seine doppelten Standards, die andere Seite der Hybris. Beim wahhabitisch-rückständigen Saudi-Arabien zum Beispiel drückt er beide Augen zu, weil er es als Tankstelle braucht, und jubelt, wenn Frauen endlich Auto fahren dürfen. Oder: Die tibetische Kultur und die lamaistischen Lehren sind schützenswertes Welterbe und werden von vielen Westlern als Balsam für die eigene gestresste Seele empfunden; doch als Staatsform war das alte Tibet ein klerikaler Feudalismus. Die gleichzeitige Forderung des Westens an China, sich zu demokratisieren und die tibetische Nicht-Demokratie zu rekonstruieren – sie dient der Destabilisierung, weise ist sie nicht.

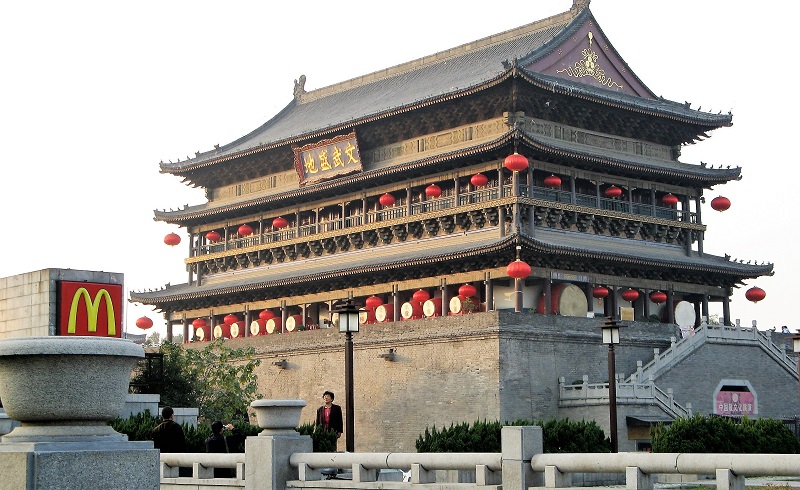

Vor 200.000 Jahren zogen Menschen aus Ostafrika in den Nahen Osten. Dort teilten sie sich auf. Einige blieben und veranstalten bis heute Nahost-Konflikte, andere zogen ostwärts über Asien hinaus bis an Amerikas Ostküsten, wieder andere wandten sich nach Westen bis zum Atlantik. Jahrtausende lang entwickelten die Populationen in unterschiedlichen Raumzeit-Relationen eigene Muster des Menschseins. Als westwandernde Südeuropäer, ein halbes Jahrtausend nach einem skandinavischen Kurz-Besuch, die amerikanischen Kontinente „entdeckten“, trafen West- und Ostgewanderte sich zum ersten Mal wieder. Welch ein Ereignis in der Geschichte des Homo Sapiens! Anstatt Party zu machen, massakrierten christliche Westler die Ostler, verleibten Hab und Gut dem „Westen“ ein, begannen das atlantische Zeitalter und versenkten die Reiche der Seidenstraße, das alte Weltzentrum zwischen Xi‘an und Venedig, in der Bedeutungslosigkeit. Jetzt kommt die Seidenstraße wieder, die Atlantikbrücke sklerosiert, und China belächelt Europas niedliche Nationalstaaten.

Wir brauchen sie alle

Die Pax Americana ist blamiert und verhasst, und die meisten Länder reagieren genervt auf die Doppelmoral europäischer Tugendbolde. In Europa selbst tun sich faschistoide Tendenzen auf. Wenn ein Staatsführer erklärt, in einer Demokratie müsse es auch endgültige Siege geben, dann will er das grundlegende Demokratieprinzip der Umkehrbarkeit durch Wahlen aushebeln. Russland, der andere Brocken, der dem Westen im Halse stecken bleibt, wäre ein eigenes Thema.

Wir Europäer haben jedes Recht, unsere kulturelle Identität zu behaupten, unsere eigenen Lebensinteressen ohnehin, solange wir auch anderen ihren Raum lassen. Wir dürfen uns wehren, falls eine östliche Großmacht uns missionieren wollte. Wir dürfen pazifische Inseln wie Taiwan lieben und internationale Seewege offenhalten. Aber wir müssen die Hybris abstreifen. Der Westen muss aufhören zu glauben, er könne die Welt Sittsamkeit lehren. Europa hat die Rolle, der Welt seine Leitkultur aufzudrängen, ausgespielt. Selbstbeschränkung kann auch entlastend wirken, sie verhindert Überdehnungsschmerzen. Wir müssen begreifen, dass es andere Formen des Menschseins gibt, auch andere Interpretationen der kodifizierten universellen Werte, die in einer multipolaren Welt Geltung beanspruchen. Wir brauchen sie alle für den Schutz des Klimas und der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir müssen ohne eigene Sinn- und Identitätskrise, aber auch ohne Dünkelhaftigkeit, umgehen lernen mit den Faktoren des Relativismus und der Ungleichzeitigkeit, damit es nicht zum „Kampf der Kulturen“ kommt. Was wir brauchen, ist Selbstbewusstsein mit Augenmaß und nicht weniger als eine politische Relativitätstheorie.

Am 20. Februar 2021 griff Ralf Fücks, ehemaliger Co-Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, diesen sowie den vorausgehenden Essay von Antje Vollmer an, indem er falsche Zitierungen mit Unterstellungen und persönlichen Beleidigungen verband. Der Schriftsteller und Dramaturg Friedrich Dieckmann rückte in einer Erwiderung am 27. Februar 2021 die Dinge zurecht, unterstützte prinzipiell meine Position, bescheinigte Fücks „Methoden, wie sie für Ideologen charakteristisch sind“ und warf ihm gefährlichen „außenpolitischen Provinzialismus“ vor. „Was wiegt ein Menschenleben in einem Staat, der die Menschenrechte mit Füßen tritt?“, hatte Fücks in aggressivem Duktus auf meinen Satz entgegnet: „Menschenleben sind noch wichtiger als Menschenrechte“, ein Satz, der die Wichtigkeit von Menschenrechten logisch beinhaltet. Dazu konstatiert Dieckmann: „Dass menschliche Existenz die unabdingbare Voraussetzung für die Einforderung von Rechten ist, lässt sich nicht gut bestreiten.“ Was soll die Polemik gegen meinen Satz also anderes meinen, als die Wertehierarchie umzukehren und Menschrechte höher als Menschenleben anzusetzen. Anders könnte Fücks auch seine Befürwortung des Irak-Kriegs und sein permanentes Eintreten für einen (auch militärischen) Menschenrechtsinterventionismus nicht begründen. Es klingt ein bisschen wie die Parole „Freiheit oder Tod!“. Vielleicht erklärt er einmal den eineinhalb Milliarden Menschen in China, was ihr Leben „wiegt“.

(Eine ausführliche Analyse des Textes von Fücks im Kontext seiner politischen Biografie wird bei Bedarf nachgereicht.)

Am 09. März 2021 gab ich der online-Zeitung Telepolis ein Interview, das obige Themen aufnimmt.